В России форма информированного добровольного согласия, которую подписывает пациент, превратилась в формальность. Человек, который якобы информированно и добровольно соглашается на какие-то вмешательства, обычно плохо представляет, что в действительности планирует делать врач. Эта проблема существует во всем мире, и она негативно сказывается на результатах лечения. Однако справиться с ней — реально. Конкретные советы для пациентов ищите в конце этого материала.

В России без информированного добровольного согласия нельзя даже осматривать пациента

Раньше считалось, что врач в любом случае знает лучше, как поступать с пациентом, однако не может в полной мере объяснить ему свой замысел. То есть можно попытаться в общих чертах рассказать, что будет происходить, — но решение в лучших интересах пациента принимает все равно врач. Со временем и преимущественно в западных странах этот подход начал меняться, и одним из главных принципов медицинской этики стал принцип автономии пациента.

Врачу может казаться, что лучший вариант для пациента — операция, которая уберет боль; но для пациента может быть важно, что после вмешательства он не сможет бегать, готовить, путешествовать или делать что-нибудь еще — очень значимое для него. Поэтому пациент всерьез рассматривает вариант не проводить операцию, а в качестве альтернативы готов регулярно принимать обезболивающие.

Таким образом, постепенно возобладал подход, при котором пациент должен давать свое информированное согласие. Прописанная в законе обязательность этого процесса защищает пациента от вмешательств, которые его не устраивают (хотя в России человек все же имеет право отказаться от информирования). А если пациенту не дали подписать форму информированного добровольного согласия (ИДС), вне зависимости от оправданности вмешательства это дает пациенту право на компенсацию морального вреда.

Кстати, если раньше врачу в России было достаточно устно спросить у пациента, согласен ли он на укол, операцию или любое другое медицинское вмешательство, то с 2012 года такое согласие нужно получать . Даже если речь идет о простом осмотре или опросе. По закону медицинский работник перед получением подписи должен рассказать о:

- целях оказания медицинской помощи;

- методах оказания медицинской помощи;

- связанном с ними риске;

- альтернативах медицинскому вмешательству;

- последствиях медицинского вмешательства;

- предполагаемых результатах.

И хотя информированное добровольное согласие следует получать перед всеми медицинскими вмешательствами, официально утвержденных форм ИДС всего несколько (то есть сильно меньше, чем вмешательств со всеми их особенностями). Более того, по сути, самая популярная форма (касающаяся базовых медицинских вмешательств вроде осмотра) утверждена лишь для случаев, когда помощь оказывается и амбулаторно либо в дневном стационаре. Другими словами, обычно такую форму подписывают в городской поликлинике, а вот для госпитализирующихся пациентов аналогичных форм нет. В клинике, где за помощь нужно платить, могут использовать собственные формы ИДС.

Часто в России сама форма информированного согласия никак не помогает информировать человека. И даже запутывает

«В том виде, в котором форма информированного добровольного согласия существует в подавляющем большинстве учреждений, она не несет функции информирования (из этого документа невозможно получить полную информацию, на основе которой можно принимать решение)», — пишет онколог, тренер по коммуникации с пациентами Максим Котов.

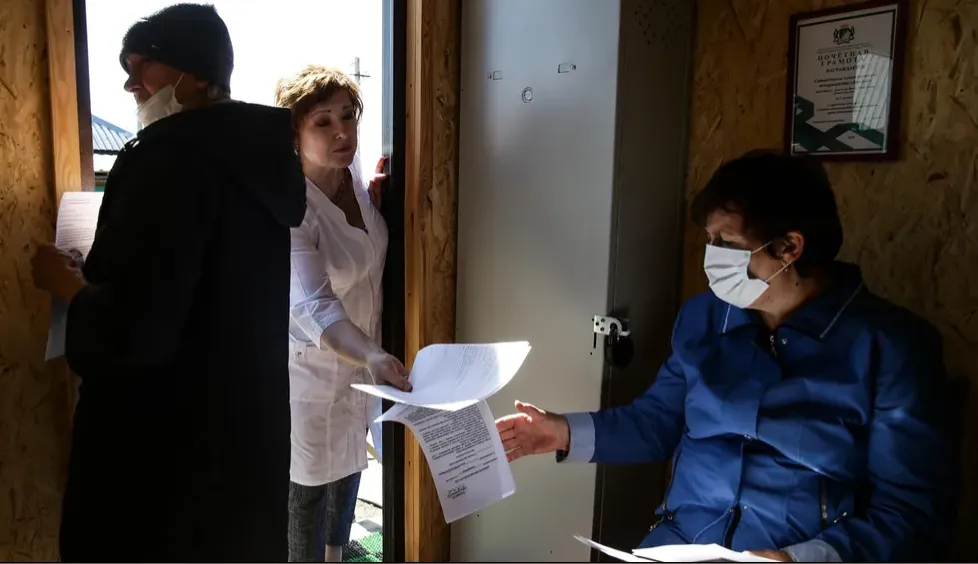

Первый (и иногда единственный) раз форму ИДС выдают и просят подписать до общения с врачом — и пациенты подписывают ее не глядя. «В частных клиниках в лучшем случае при подписании договора администраторы кратко проговаривают, что именно подписывают пациенты, — объясняет в письме в ответ на вопрос педиатр клиники DocDeti Екатерина Дюкорева. — Звучит что-то вроде „это согласие на осмотр и врачебные манипуляции“. В [государственных] поликлиниках, насколько мне известно, не делают и этого. <…> По сути, информированное добровольное согласие, которое вообще-то должно защищать права пациента, встречает довольно странную реализацию в нашей стране. По факту это простая формальность, еще одна из тысячи бумажек, которую надо подписать, потому что „так положено“».

В общем, неудивительно, если вы не знаете, что, прикрепляясь к городской поликлинике, согласились на 14 групп медицинских вмешательств.

Конечно, никто не будет насильно колоть вам обезболивающие или делать массаж — почти от всего можно отказаться. Однако это довольно показательный пример того, как работает в России этот документ.

В утвержденной Минздравом форме ИДС есть не только те вмешательства, которые выглядят рискованными — или для которых есть реальные альтернативы (вроде, собственно, осмотра или измерения температуры), но и те, об особенностях которых люди обычно мало что знают. По мнению педиатра Екатерины Дюкоревой, с пациентом точно стоило бы подробнее обсудить пункты с девятого по двенадцатый (полный список ищите выше).

В некоторых случаях риски вреда здоровью действительно существуют и реальны: «[Например] инъекции часто сопровождаются болью, уплотнением, синяками, а при нарушении техники могут возникать абсцессы, или препарат подействует не так, как ожидалось, — пишет Дюкорева. — Также на любое лекарство возможна аллергическая реакция, вплоть до . Кроме того, в каждом конкретном случае врач должен обсуждать с пациентом риски и пользу каждого конкретного препарата и исследования. Сложно здесь до консультации выделить какие-то общие для всех риски, которые стоило бы проговаривать всем без исключения пациентам».

В содержится много непонятных слов, считает Дюкорева. «И пусть сложно представить осложнения от или , но человек имеет право хотя бы знать, что это означает!» — пишет эксперт.

Главный врач клиники «Чайка» на Университете, оториноларинголог Владимир Коршок отмечает, что такого рода формы ИДС — популярное явление. «Часто текст ИДС, который предлагают пациенту, представляет собой длинный и сложный документ, пестрящий юридическими и медицинскими терминами, содержащий множество мелких уловок, которые, как правило, попадают в этот текст после „правок юриста“», — пишет он в ответ на вопрос.

Обычно форму ИДС и врачи, и пациенты воспринимают как еще одну бессмысленную бумажку

Во многих случаях тот факт, что пациент подписывает форму информированного добровольного согласия, никак не говорит о том, что он действительно дает информированное добровольное согласие.

По словам опрошенных экспертов, мало кто из пациентов задает дополнительные вопросы, особенно по первой форме ИДС, в которой человек соглашается на базовые вмешательства (в частных клиниках она может выглядеть несколько иначе, но суть остается той же). «У нас большинство людей никогда не читает все эти идээски, — объясняет онколог, основатель «Клиники доктора Ласкова» Михаил Ласков. — И даже те, кто читают, все равно основное свое решение строят на общении с врачом. Они понимают, что ИДС нужна не для их информирования — эти бумажки нужны для прикрытия попы врача».

«К сожалению, в России сложилась практика, что [подписание формы] ИДС… рассматривают как ненужную бумажную волокиту, уповая на то, что на словах обо всем договорились, а бумаги эти нужны, „потому что требует администрация“, — пишет Владимир Коршок из «Чайки». — Вместе с тем, если возникают какие-то осложнения, часто выясняется, что пациент не понял и не принял возможные риски и если бы условия сделки были бы лучше проговорены и сопровождались качественной информацией (в печатном виде или, например, на странице сайта клиники), то многих ситуаций, где ожидания пациента не были оправданны, можно было бы избежать».

Хотя, конечно, для этого, как отмечает Коршок, суть вмешательства и возможные риски следует обозначить максимально честно — а пациент должен принимать или не принимать эти условия действительно добровольно.

Погружаться в медицинскую информацию полезно для здоровья

В различных руководствах для врачей подчеркивается, что подписание формы информированного согласия — это совершенно точно не то же, что получение информированного согласия. Хотя такая подмена понятий в практике есть во всем мире.

Специалисты считают, что у правильно полученного информированного добровольного согласия масса плюсов. Это не просто передача неких важных сведений — с тем, чтобы пациент принял осознанное решение. Получение такого согласия позволяет вовлечь пациента в заботу о своем здоровье, защищать его права. Это способ повысить удовлетворенность медицинской помощью, даже если случились осложнения, а также еще один повод для врача перепроверить свои суждения.

«Пациент — часть команды лечебного процесса, — объясняет в телефонном разговоре стоматолог-терапевт, главврач стоматологических клиник «Дентал фэнтези» и Belgravia Dental Studio в Новых Черемушках Святослав Коба. — И чем лучше он понимает, что с ним происходит, на каких этапах возможны какие моменты, тем он круче сотрудничает. И от этого результат получается быстрее, качественнее и долгосрочнее».

В реальности не все пациенты готовы погружаться в медицинскую информацию и принимать взвешенные решения (хотя это и ухудшает результаты лечения, а также удовлетворенность пациента). Нередко бывает, например, что люди предпочитают дать врачам право принимать решения за них. Более того, в процессе информирования для них, по данным некоторых исследований, важнее не сведения о рисках и альтернативах, а установление доверия с врачом.

«Ни наше законодательство, ни [правила] не обязывают пациентов читать форму информированного согласия, но обязывают нас предоставлять пациенту полную и достоверную информацию обо всех рисках и осложнениях, которые могут возникнуть как в ходе лечения, так и при его отсутствии», — объясняет исполнительный директор стоматологических клиник «Дентал фэнтези» и Belgravia Dental Studio на проспекте Мира Ольга Тарасова.

При этом делиться какой-то информацией врач все равно, скорее всего, будет. «Потому что человек должен понимать как минимум, какие у него ощущения будут в процессе и после, что является нормой, а что ею не является», — говорит Святослав Коба.

Дать по-настоящему информированное согласие довольно сложно, потому что информации действительно очень много

Чтобы согласие и правда было информированным и добровольным, врач и пациент должны сильно постараться. При этом возникают неочевидные проблемы. Казалось бы, врач просто должен рассказать пациенту все как есть — и не продавливать свою точку зрения. Но в реальности это не работает. Информации очень много, особенно если речь идет о лечении сложных заболеваний вроде большинства онкологических. Человек, не имеющий отношения к медицине, может быть обескуражен рисками всех возможных решений.

Врачи, конечно, могут следить за тем, чтобы демонстрировать непредвзятость, но на деле они могут склоняться и невольно склонять к какому-то одному решению. Кроме того, в исследованиях показано, что врачи нередко недоговаривают, чтобы не напугать пациента — хотя пациенты, особенно если речь идет не о тяжелом или хроническом заболевании, в основном хотят больше информации и больше участвовать в принятии решений.

«Например, при лечении корневых каналов я озвучиваю, какие возможны осложнения: перфорация стенки зуба, отлом инструмента, неэффективность нашего лечения, которая связана не с тем, что мы там плохо лечим, — просто по статистике такое существует, — говорит Святослав Коба. — Я рассказываю, что при каждом варианте у нас есть определенная тактика дальнейших действий. И когда пациент понимает, что доктор не скрывает ничего, а еще и знает, как себя вести при определенных осложнениях, он доверяет. Это в том числе еще такой, наверное, скрининг — если пациент после этого говорит: „Ой, нет, я не буду, я уйду“, — все просто радостно расходятся до того, как лечение началось».

Вот чего можно ожидать от врача, который действительно хочет проинформировать пациента

Чтобы, несмотря на сложности, получить действительно добровольное и информированное согласие пациента, врач может использовать несколько приемов. Онколог, тренер по коммуникации с пациентами Максим Котов в письме в ответ на вопрос объясняет, что врачу достаточно сделать три шага.

1-й шаг. Оценить уровень знаний пациента

«Прежде всего необходимо узнать у пациента, что он знает о предлагаемой процедуре или методе лечения/диагностики, — пишет Котов. — <…> После [этого] мы можем соотнести эти знания с той информацией, которой обладает врач. Спросив пациента о том, что он знает, доктор также экономит время и может перейти к следующему шагу».

2-й шаг. Оценить потребность пациента в информации

«Для этого врач должен спросить, что хочет знать пациент о предлагаемом методе лечения, а также дать возможность задать вопросы, — продолжает Максим Котов. — На этом этапе потребности могут оказаться разными: кто-то захочет знать максимально полную информацию, а кто-то не захочет знать ничего. В последнем случае, несмотря на то что пациент не хочет знать ничего о лечении, врачу необходимо рассказать тезисно о важных моментах лечения».

3-й шаг. Рассказать все, что нужно, понятным языком

«На третьем этапе необходимо рассказать пациенту понятным языком без медицинских терминов (либо с их объяснением) информацию о предлагаемом лечении, — завершает объяснение Котов. — Эти три этапа позволяют информировать пациента в том объеме, на основании которого можно получить информированное согласие. Также очень важно предоставлять пациенту альтернативные методы диагностики и лечения, объясняя преимущества и недостатки каждого из них, для того чтобы помочь пациенту сделать выбор».

* * *

Есть и другие правила, которые помогают убедиться, что согласие действительно информированное и добровольное. Например, рекомендуется получать согласие на плановую операцию заранее, а не в день вмешательства — иначе человек может чувствовать давление из-за того, что уже все подготовлено. Предлагается также давать удобный бланк, который поможет лучше понять суть вмешательства и взвесить все за и против, показать объяснительное видео, попросить пациента повторить, что он понял.

Все это выглядит перспективно и логично, однако пока не у всех этих методик имеется доказанная эффективность. В любом случае у пациента должна быть возможность задавать вопросы (врачи иногда думают, что пациенты ничего не спрашивают, потому что ничего не хотят знать, но в действительности люди часто просто стесняются).

Поскольку далеко не всегда можно предоставить вообще всю информацию о вмешательстве (например, перечислить нежелательные реакции на препараты химиотерапии), в некоторых странах устанавливают правила, которыми нужно руководствоваться, информируя пациента, — хотя нельзя сказать, что они очень конкретные. Скажем, в США нужно сообщать то, что «средний, разумный человек» хотел бы знать — ведь врач вряд ли понимает, что принципиально важно именно для этого пациента. Нередко врачи в связи с этим принципом ориентируются на такое правило: говорить обо всех частых рисках — и серьезных (пусть и редких).

«У нас этот вопрос никогда в судах не исследовался, поэтому никакой практики, как надо делать, нет, — объясняет онколог Михаил Ласков. — И на самом деле, конечно, врач не может запомнить все редкие осложнения. Мы у себя [в клинике] не доходим до единичных процентов, в том числе в форме ИДС, хотя всегда говорим пациентам, что есть редкие осложнения, о которых можно очень долго говорить, но вот основные — они такие».

В то же время некоторые эксперты признают, что ориентироваться на индивидуальные особенности пациента во время разговора о рисках было бы полезно (хотя сделать это на 100%, естественно, невозможно). Все-таки потерю обоняния повар и бухгалтер будут переживать по-разному.

Форма ИДС может быть не бесполезной бумажкой, а документом, который помогает все понять